2007年3月31日(土) 白銅鏡を作る

|

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

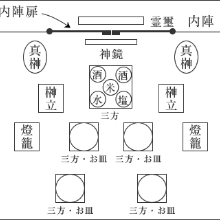

というのも久しぶりに大きな白銅鏡のお鏡を作らせていただきました。

白銅鏡は銅・錫・銀の合金で出来たもので硬く加工しにくいですが御神鏡の中では最高のものとされています。

昔に『ますみのかがみ』と言われたのもこの白銅鏡です。

このお鏡は鋳造製ですので鏡の中に空洞が出来ることがあり、鏡面を磨き上げていくときにこの空洞が出てくると穴が空いたようになり使い物にならなくなります。

また湯(合金を溶かしたもの)の温度も適合範囲が狭く、このようなことからも白銅鏡の製作には気を使うところです。

今回は直径8寸(約24cm)の御神鏡を承りましたが、この大きさになると受注生産となりますので、この空洞が出て納期に間に合わなくなるようなことがあっては大変です。

お蔭様で今回も素晴らしい出来上がりで、白銅鏡のやんわりとした輝きがなんとも言えず見入ってしまいました。

お鏡台も白銅鏡と組むとなると良いものでなければ釣り合いが取れませんので、今回も彫の良い上物で仕上げました。

話は変わりますが、以前にお鏡の直径が2尺(約60cm)の白銅鏡を作らせていただいたことが有ります。

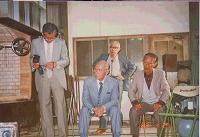

この時はお客様と鋳込みの現場へ出向き緊張の中にも胸をときめかせながら見守った覚えが有ります。

この白銅鏡もお蔭様で一回で素晴らしいお鏡に仕上がりましたが本当に緊張しました。

2尺の白銅鏡ともなると高級乗用車が買えるほどの金額になりますので・・・

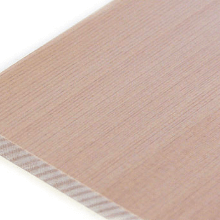

お鏡台も2尺のお鏡を据えるとなると材料探しから始まります。

この材料を探すのも大変で、この時は天然木の木曽桧で樹齢600年以上はあろうかという大木で5m長さの末口直径が78.5cmの原木から挽き出しました。

このような太い良木は最近ではほとんど見かけなくなってしまいました。

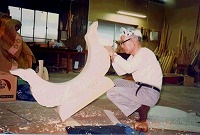

神鏡台といえば彫が気になるところですが、この写真の彫師さんはすごかったです。

お鏡の鋳込み現場にも同行下さったのですが、なんといっても気迫が違います。

青二才の私もお客様の言葉をそのままに伝えるものですから、この彫師さんとは何度も睨み合いになりました。

その度に工場の中の空気も張り詰めたのを覚えています。

しかしいまだに、お鏡台でこの彫を越えるものは見たことがありません。

こうして書いてきますと、その仕事ひとつひとつに思い出があり、それが後世の物語となるように思います。

このようなときめきを覚えるお仕事をさせていただけるのは本当に幸せです。

ありがとうございます。

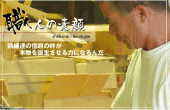

写真の中で2尺のお鏡を磨いているのは無形文化財の山本凰龍さんです。

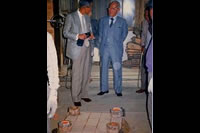

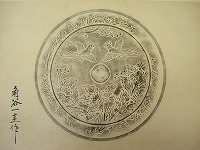

最後の写真は人間国宝・角谷一圭先生に作っていただいたお鏡の裏面文様の拓本です。